表达与自由

本文最后更新于 2025年3月15日 晚上

前言:

前几天,肖老师在计网课上讲到 P2P 和 C/S 架构的区别时,沉默了一会儿,然后继续说道:“其实,我们这些研究通信的人都希望 P2P 能成为主要的通信方式,这样每个人都能掌控自己的隐私与自由。可现实是,人们虽然享受着随时随地访问网站的便利,却不得不将数据和隐私拱手让给互联网服务商。互联网的初衷,本该是自由的。”

这让我想起最近在学的 CS144,以及斯坦福校徽上的那句校训:

「Die Luft der Freiheit weht.」——“自由的风在吹。”

遗憾的是,自由的风似乎并未吹向我。

也许我还能在这里自由地表达,但事实是,我并不真正拥有表达的自由——即使这是我的博客。

表达与自由:

我发现自己越来越不愿意表达了。

回顾过去几年,我在社交软件上的动态数量呈断崖式下降。QQ 空间的说说、微信朋友圈的更新越来越少,直到去年底,我干脆关闭了朋友圈,QQ 空间也不怎么再浏览。

表面上,我似乎与人交流很多,但从未真正讨论过自己关心的事情;我经常向人求助,却在遇到真正的难题时选择独自消化;我没有什么伤心事,却总觉得自己忧国忧民、心怀天下;我看了很多,思考了很多,却不再表达,而是通过阅读去寻求认同感;我渐渐远离熟人社交,转向匿名化的平台发表想法……

在别人的博客上看到的这段话,大概是对我现状的最佳诠释。

究其原因,大概是我失去了表达的动力。

知乎上有句话:“我们不断表达、不断分享,是一种筛选——筛选出相似的灵魂。如果不愿表达和分享了,只有两种可能:要么我已不抱希望,要么我已经找到了。”但我既没找到,也未至于绝望,这是一种很奇怪的状态

我曾记录下另一种观点:

大多数时候,我们表达是为了输出自己的观点,至少希望得到某种认同。但随着了解的东西和与他人的交流越来越多,这无可避免地给我带来了一种悲观甚至堪称冷漠的心态。比如,我仿佛越来越不在乎其他人了,因为人们终归是没办法相互理解的。他们有他们喜欢某事某物的理由,他们有他们的思维模式,而我也有我的素养与坚持。我叫不醒他们的“无知”,而他们也同样以怜悯轻蔑的眼神看着我。我们可以求同存异,但仿佛永远无法去接近对方,去真正理解对方要说什么。四周都是可悲的厚障壁,太多太多的甚至连正常去理解别人的话的能力都没有,遑论正常交流,求同存异,共同进步。

这种深深的无力感让我几乎没有动力改变任何人,甚至去表达自我的观点。毕竟,我们都只是人而已。他们绝不低端,而我也不高尚。

另一方面,我表达欲的减少可能源自于害怕。

我害怕自己说得太浅显,被人耻笑。过去曾有人说我幼稚,从那以后,我开始减少不必要的表达。这或许是一种刻意的克制,甚至是故作深沉,但确实有效——毕竟,不表达,就不会显得幼稚。

我害怕自己的表达毫无意义。就像写作时的字斟句酌,我害怕自己的措辞不够精准,不够恰当,于是干脆不写。同样的,我在博客上也很少写技术性文章,因为互联网上已经有太多优秀的内容,而我的认知水平有限,写出来的东西大概只能给自己看。

我害怕我的表达不被喜欢。高中时,我的班主任曾说我“怼天怼地怼空气”,当时我一笑置之,仍怀有少年意气。可如今,意气逐渐消磨,我开始意识到,有些话确实不合时宜。我也曾和一位女性朋友讨论女权,当我毫无保留地表达了自己的想法后,结果就是连朋友都做不成了,所以三观大概是不能轻易表达的。

我害怕自己的表达会带来危险。这也是我之前提到的——我并没有真正的表达自由。写下这些文字时,我不禁思考,未来某天,这些话会不会成为我的“罪证”。类似的事情,我在历史上见过,叫“文字狱”。如今,言论自由被困在概念之中,各种平台的审查机制让我对发表观点感到厌倦。毕竟,这世上从未真正存在过“言论自由”。

当然,表达欲的减少似乎不止发生在我身上。我发现,身边的很多人也在逐渐减少社交平台上的发布与分享,仿佛应验了那句——“越长大,越孤独”。

“你永远不可能真正了解一个人,除非你穿上他的鞋子,走一段他的路。” ——《杀死一只知更鸟》

也许,当真正意识到这一点后,反而会变得轻松。因为你知道,没有人能真正理解你,于是你可以随意展现一个自己,甚至重新获得表达的勇气。只是,害怕的东西太多,受到的束缚太多,表达的自由太少,最终,我成了沉默的大多数。

「Die Luft der Freiheit weht.」——“自由的风在吹。”

也许,只有当自由之风真正拂过脸庞的那一天,我才会再次拥有表达的勇气吧。

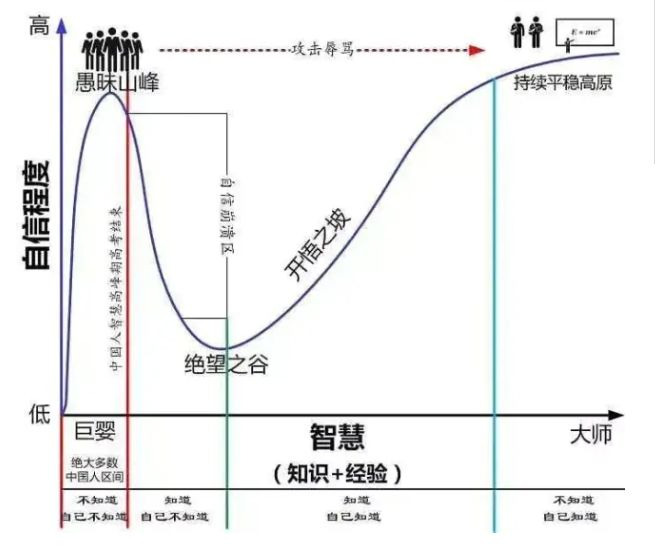

如你所见,这并不是一篇很有条理的文章。它仅仅是我内心的小小映射。人只有在真正面对自己内心时才会有勇气去改变,我仅仅想以此来正视我本身。就像这张图一样,我可能现在正处于愚昧山峰之中。也正因此,我觉得我需要思考与改变。