一周速记 9: 人生的容错性

前言:

在本周的周五(其实就是昨天)又长大了一岁,已经到了小时候觉得是大人的年纪了✨。

生日有感:

有人枯萎,有人成长

现在过生日已经没有了小时候单纯的兴奋劲了——至少对我而言,它已经变成了一个自然而然的过程,就像在提醒自己,“哦,又活了一年。”,正如之前在表达与自由所言,我的分享欲望已经很低了,有些时候安安静静的度过其实也是一个不错的选择(去年就是这么做的)。并且由于国历的生日大多落在清明节,虽然不算一件特别大的事,但是家里人一般还是为我过农历生日(其实这也是本站 4o4N0tFound 的由来,4.4 找不到,还是挺贴切的 hhh)。

可以说,国历生日基本是为朋友所准备的,由于相对来说,一个特殊的日子比较好记,记得的朋友们往往会发个生日祝福,甚至关系不错的还会寄一些礼物,在这些小小的举动之下,还是能在这个世界上找到一些被记得的感觉,这也算过生日的一些意义吧——原来有人还记得今儿有个 cry 过生日。

当然了,过生日早已不是一件完完全全开心的事情了。长大的同时也意味着责任的增长和心智的成熟,以及自己的长大,也往往昭示着父辈们正在变老。

在清明节过生日,这种生与死的交织感尤为强烈。但也正因于此,这也给了我敦促自己前行的一些动力——希望踏青祭祖时,能让在天上看着我的爷爷奶奶感到欣慰与自豪——他们的孙子去年做的还算不错呢!

这大概是一年之中我这个无神论者唯一信神的时刻了。

除此之外,我很喜欢在清明节听一听许嵩的清明雨上(有那么点生日歌的意味了,也有我小时候在车载音箱上听了很多许嵩歌的缘故😂)。

清明节本就是常常下雨的,而雨呢就像一条线,连接了天上与地下,歌的评论区里有一句话:

清明雨上,雨上是天堂,雨下是人间。

雨将两者相连,传递着下面人的思念,也传递着上面人的期盼。而我的生日将生与死以一种独特的姿态呈现给我,将天堂与人间巧妙地再次关联,这又是生日给我带来的另一重意义了。

总而言之,种种原因叠加起来,每年在清明节过生日时总有些不同的感受,这里只是记下一些。

谢谢大家祝我生日快乐,也祝大家清明安康(虽然已经过去了)。

人生的容错性:

从来如此,便对吗?

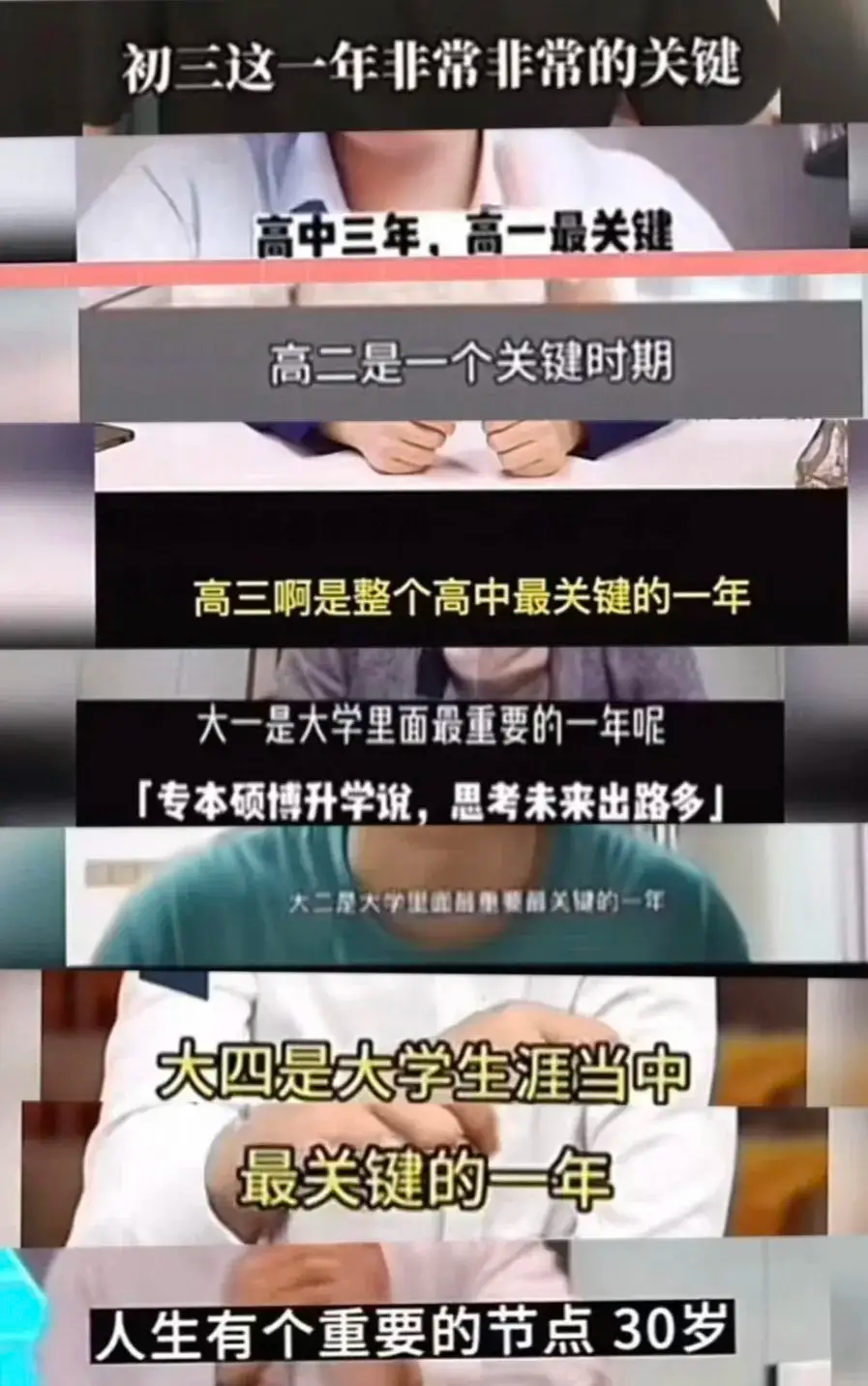

之前某社交媒体上一直对”中国人关键的一生“有所调侃:

但事实上,人生并没有那么多真正“关键”的节点。比如现在回望高考,如果当时我没有把它当成决定命运的关键帧,或许我反而能发挥得更好。

但事实上,人生并没有那么多真正“关键”的节点。比如现在回望高考,如果当时我没有把它当成决定命运的关键帧,或许我反而能发挥得更好。

心理学中有一个概念叫“社会时钟”:

社会时钟,是一种描述个体生命中主要里程碑的心理时间表,它规定了“什么年纪做什么事”,是一种由社会普遍认同的时间尺度。

而在 cn 社会下,社会时钟尤为强大。gap year 几乎没有被真正接受(除了大学可以当作 gap year),我经常见到推特上某些人在简历上写了 gap year 然后被面试官狠狠拷打。这种对“偏离”的不宽容,本质上反映的是一种功利主义的社会期待:你必须走在规定的轨道上,才能被看作“正常”甚至“成功”。

但这恰恰应该引发反思——“从来如此,便对吗?”

我们常常高估了社会时钟的普适性,却低估了个体差异的合理性。不是所有人都适合在22岁本科毕业、25岁结婚、30岁买房,每个人都有自己的节奏与路径。真正的问题在于,这个社会往往只承认一种“成功模式”,而对其他选择缺乏理解,似乎不按照既定轨道行驶就是大逆不道,让许多人没有了勇气去忤逆这个社会,去做一些看似不那么符合社会期许的事情,甚至不敢去做自己热爱的事情。

容错性,它是一种社会温度,更是一种人文精神的体现。如果我们不能接受“晚一点读书”“中途转行”“暂时休息”这些不同节奏的生活方式,那么所谓的教育和成长,就只是对人的标准化塑造,当个体性的差异不再存在,社会教育出来的只是知道按照既定轨道行走的机器,那么我觉得我可能真的在经历 1984 的内容了。

我们总是在强调每一步都不能走错,却很少有人问:“如果错了,又能怎样?”实际上,很多人走弯路、重来一遍,最终也找到了自己的方向。

如果我们一生中只有一次机会高考、一次机会择业、一次机会买房,那么这个人生系统本身就存在问题。一个健康的社会,不应该让人生成为“不能出错的考试”,而应该像操作系统那样,有重启、有回滚、有更新的可能,不然它的底层硬件肯定是有问题的。之前上社会主义发展史时,老师也认为当前面对大学生就业,社会是存在问题的,所以我们不能把其的错误强加于自己身上。

所以,我们更应该追问的不是“这样做对不对”,而是——它是否真实地回应了你内心的召唤?

想写些东西鼓励自己,以及恰好之前有朋友对就业感到焦虑,于是这篇周记应运而生。写完一些东西后就是觉得神清气爽😎(就是感觉有点危险)。

下次见👋